在摆脱数据线束缚的无线充电时代,手机无线充线路板犹如一位隐形的 “能量魔法师”,让电能跨越空间传递,实现 “隔空传能”。这一神奇现象背后,藏着哪些核心技术原理?让我们一探究竟。

目前,手机无线充电主要基于电磁感应和磁共振两大技术原理,而无线充线路板则是支撑这些技术实现的关键载体。

电磁感应技术是最常见的无线充电方式,它的原理源于法拉第电磁感应定律。

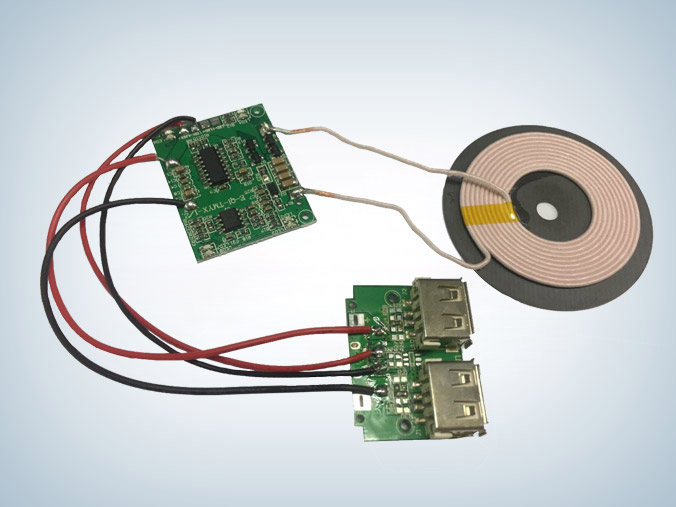

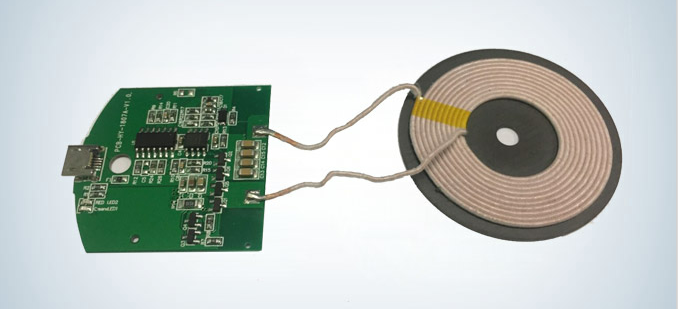

手机无线充线路板中,发射端的线路板将市电转换为高频交流电,并驱动发射线圈产生交变磁场。当手机放置在无线充电器上时,手机内接收端的线路板与发射端配合,接收线圈处于交变磁场中,根据电磁感应原理,线圈中会产生感应电动势,进而产生感应电流,为手机电池充电。为了提高能量传输效率,无线充线路板需要精准设计线圈匝数、线径以及线圈之间的距离。例如,通过调整发射和接收线圈的参数,使其达到最佳耦合状态,减少能量损耗。同时,线路板上的控制芯片会实时监测充电状态,调整电流和电压,确保充电过程安全稳定。

磁共振技术则是利用共振原理实现隔空传能。

手机无线充PCB上的发射端和接收端分别配备了具有相同共振频率的线圈。发射端的线路板将电能转化为高频振荡信号,驱动发射线圈产生特定频率的磁场。当接收端靠近发射端时,由于两者共振频率相同,接收线圈会与发射线圈产生磁共振,从而高效地吸收发射端的能量,并通过接收端线路板转化为电能为手机充电。这种技术相比电磁感应,对设备之间的位置要求相对宽松,允许更大的充电距离和偏移范围,适用于更灵活的充电场景。线路板上的智能调控系统会根据环境变化和设备状态,动态调整共振频率和能量传输参数,保证能量传输的稳定性和高效性。

除了这两大核心技术,无线充线路板还集成了一系列辅助功能模块。比如,过流保护、过压保护、异物检测等电路模块。异物检测功能通过线路板上的感应电路,检测充电区域内是否存在金属异物,一旦发现,立即切断电源,避免异物发热引发安全隐患。这些功能模块协同工作,不仅保障了无线充电的安全可靠,还提升了用户的使用体验。

电路板厂讲手机无线充线路板通过精妙的电路设计和对电磁学原理的深度应用,实现了看似神奇的 “隔空传能”。随着技术的不断进步,未来无线充电线路板还将朝着更高效率、更远距离、更安全的方向发展,为我们带来更加便捷的充电体验。

触摸屏HDI

触摸屏HDI 服务智能机器人线路板

服务智能机器人线路板 服务智能机器人线路板

服务智能机器人线路板 家庭智能机器人线路板

家庭智能机器人线路板